Wendy Ewald – “Magic Eyes”: Roman aus dem wirklichen Leben über Magie, Gewalt und die Mächte des Sehens

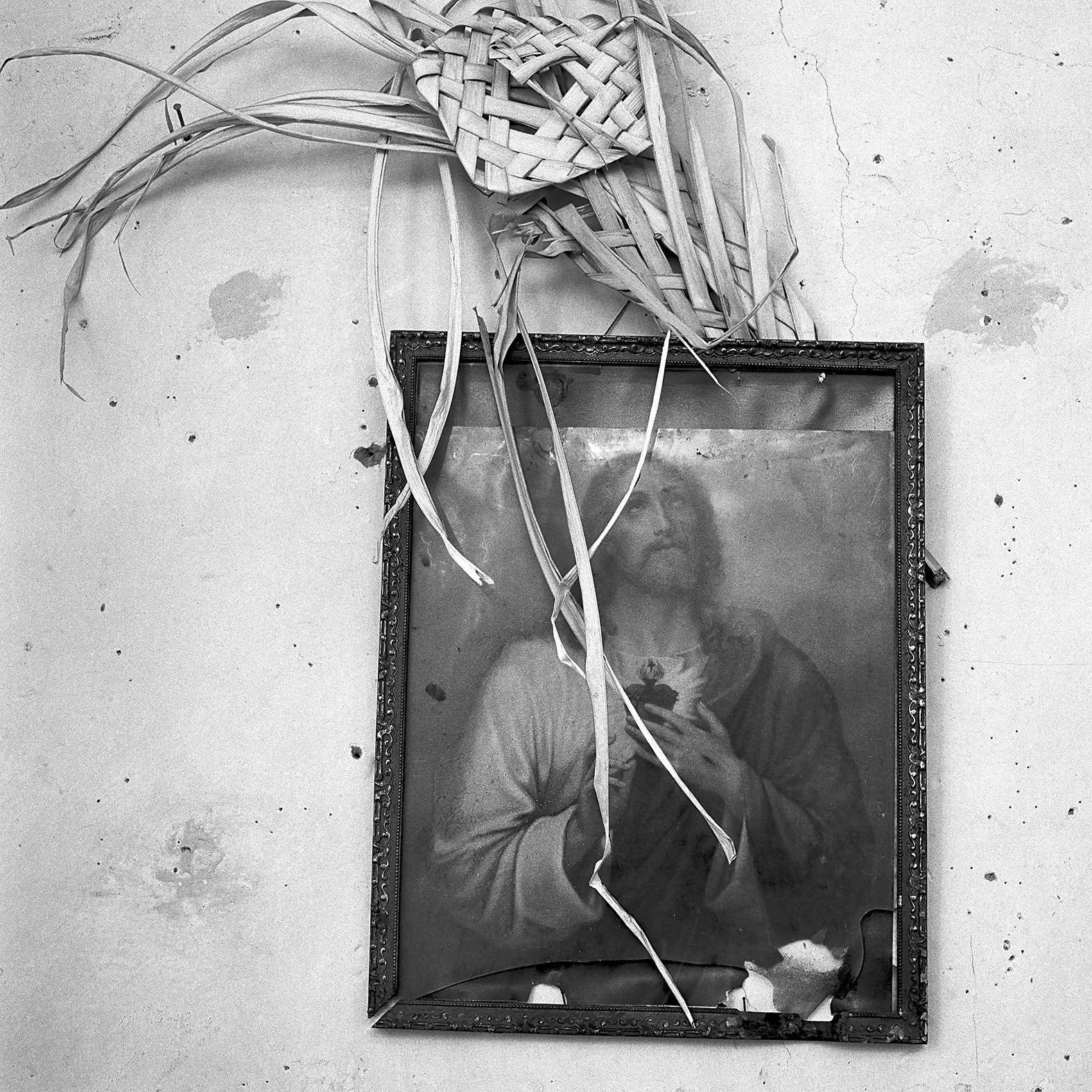

© Wendy Ewald, from Magic Eyes (MACK, 2025). Courtesy of the artist and MACK.

“Magic Eyes”* (MACK 2025) ist kein gewöhnlicher Bildband, sondern eine berührende Collage aus Erzählungen und Fotografien, die die Kindheit in den kolumbianischen Anden eindrucksvoll einfängt. Das Buch ist ein Roman aus dem wirklichen Leben über Magie, Gewalt und die Mächte des Sehens, erzählt aus den Stimmen von Alicia Vásquez und ihrer Familie. Diese ungewöhnliche Form – halb Fotobuch, halb Oral-History – erzeugt eine vielstimmige Narration, die dokumentarische Härte mit poetischer Bildsprache vereint.

Magische Blicke und harte Wirklichkeit

Wendy Ewald, renommierte amerikanische Fotografin und Fotografie-Pädagogin, lebte Anfang der 1980er Jahre zwei Jahre in Ráquira, einem Dorf in den kolumbianischen Anden, um dort Fotografie zu unterrichten und zu dokumentieren. Sie erhielt dafür ein Fulbright-Stipendium und suchte bewusst den Austausch mit der lokalen Gemeinschaft.

Bereits ihre frühen Projekte mit Kindern in Indien, Nordamerika und den Appalachen zeigten ihr den Wert einer kooperativen Arbeitsweise: Statt die Menschen fremd zu dokumentieren, gab Ewald Kameras an Dorfbewohner und Schulkinder weiter, um ihre Perspektiven einzufangen.

Dieser „wechselseitige“ Ansatz wird auch in Magic Eyes offensichtlich: Ewald wurde durch eine örtliche Initiative Alicia Vásquez vorgestellt, damals 28 Jahre alt und alleinerziehende Mutter von drei kleinen Söhnen in einem „Invasionsbarrioblock“ von Bogotá.

Im Laufe der Zeit teilte Alicia ihre Lebensgeschichte mit Ewald (die ihr im Gegenzug klassische Literatur schenkte), und auch ihre Mutter María sowie andere Familienmitglieder trugen Erlebnisse bei.

Aus diesen Erzählungen wurde schließlich ein transkribiertes Familienmemoir, das Ewald „illustrierte“ – mit den Fotos, die sie selbst und die Kinder von Ráquira in Workshops gemacht hatten.

Dieser Hintergrund erklärt die enge Verflechtung von Biografie und Fotografie.

Es handelt sich nicht um eine reine Autobiografie der Fotografin, sondern um eine kollektive Erinnerung, bei der Ewald eher als Vermittlerin und Herausgeberin fungiert.

Ihre Rolle bleibt jedoch wichtig: Als Außenseiterin ohne Spanischkenntnisse setzte sie auf die universelle Kraft der Bilder. Durch den Literaturaustausch versuchte sie, Alicia sprachlich anzuregen; gemeinsam konstruierten sie die Geschichte zunächst über das gesprochene und geschriebene Wort, bevor sie die Szenen (frei oder inszeniert) fotografisch umsetzten.

Dass Alicia anfangs „unwohl“ dabei war, sich vor der Kamera zu zeigen, weist auf kulturelle Spannungen hin: In vielen lateinamerikanischen Gemeinschaften haftet der Kamera ein magischer Charakter an („Ojo Mágico“ oder „böser Blick“), der Respekt und oft auch Furcht auslöst.

Ewald begegnet dieser Hürde, indem sie den Kindern selbst Kameras gibt. So werden Bilder aus dem Blickwinkel der Dorfbewohner erzeugt, was koloniale Überlegenheitsfantasien abmildert.

Inhalt und Narration

© Wendy Ewald, from Magic Eyes (MACK, 2025). Courtesy of the artist and MACK.

Die erzählerische Ebene des Buches ist Alicias eigene Lebensgeschichte, vermittelt im Typus eines Interviews oder persönlichen Berichts.

Die Autorin schildert eindringlich das Aufwachsen in bitterer Armut, den Glauben an Hexerei und Schutzzauber sowie die Gewalt, die ihre Familie prägte. Magic Eyes ist eine lebendige erzählte Geschichte über das harte Schicksal einer Bäuerin im Hochland und in den Slums von Bogotá.

Alicia selbst erzählt von ihrer Kindheit in einer einfachen Hütte, von Hungersnöten und Glauben an den „Mal Ojo“, vom siebten Lebensjahr, als sie Dienstmädchen bei Nachbarn wurde, bis zur erschütternden Erfahrung, mit 15 Jahren vergewaltigt zu werden, und schließlich mit 17 selbst Mutter zu werden.

Diese erzählten Lebensstationen stehen exemplarisch für Generationen von Kolumbianerinnen, deren Wege durch soziale Ungleichheit, Gewalt und überlieferte Rituale gezeichnet sind.

Trotz der schonungslosen Schilderung von Gewalt und familiären Tragödien entsteht nie der Eindruck voyeuristischer Nähe. Stattdessen wächst aus der Erzählung eine tiefe Empathie für Alicia, die nicht als passives Opfer erscheint, sondern als handelnde Protagonistin ihres eigenen Lebens. Aus dem verängstigten, als „Hexe“ stigmatisierten Mädchen wird eine Frau, die Verantwortung übernimmt – für sich, ihre Kinder und ihre Gemeinschaft. Ihr Weg steht sinnbildlich für den Mut, sich gegen den Kreislauf von Armut, Aberglauben und Fremdbestimmung aufzulehnen.

Damit gewinnt der Text eine klare soziale Botschaft: Er erzählt von individueller Stärke angesichts kollektiver Not. Elementar ist dabei die Thematisierung des „Bösen Blicks“, den Alicia selbst erlebt. Der Titel Magic Eyes spielt darauf an, dass das Fotografieren in ihrem Umfeld nicht wertfrei möglich war, sondern mit Angst vor dem Aberglauben (Verlust von Magie oder Seele durch das Bild) verbunden wurde – ein Erbe kolonialer und indigener Weltbilder.

Autobiographische Töne finden sich aber nicht nur in Alicias Bericht, sondern auch im Bewusstsein Ewalds über ihre eigene Rolle.

Ihr Einsatz, klassische Romane in die kolumbianische Gemeinde einzuführen, spiegelt ihren Glauben an emanzipatorische Kraft von Bildung und Erzählung wider. Auch die konsequente Einbindung der Familie und ihrer Bilder zeugt von einem Selbstverständnis als Teil der Gemeinschaft, nicht als distanzierte Forscherin.

Insofern ist der Band auch ein Dokument der Begegnung zweier ganz unterschiedlicher Lebenswirklichkeiten, die durch Kunst und Vertrauen verbunden werden.

Visuelle Ebene und fotografische Arbeit

Das quadratische Buchformat (Coverfoto) betont den intimen Rahmen der Erzählung.

Das Mädchen im Spiegel verweist symbolisch auf Selbstwahrnehmung und den Akt des Sehens, der im Zentrum des Buches steht.

Die Fotografie ist in Magic Eyes weder reiner Illustrationsanhang noch bloßer Dokumentarfilm.

Sie agiert als eigenständiges Element in der Narration. Die rund 60 Schwarzweiß-Bilder stammen teils von Ewald, teils von Kindern aus Ráquira – ein Ensemble, das unterschiedliche Perspektiven bietet.

Tatsächlich wirken die Fotografien teils spontan-infantil (wenn die Kinder etwa ihre Familie beim Alltag zeigen), teils komponiert-lyrisch (wenn Ewald z. B. stille Inszenierungen arrangiert).

Einige Motive geben die drastische Umgebung wieder: Aufnahmen vom Dorf oder aus Bogotás Slums zeigen staubige Gassen, bedrückende Wohnverhältnisse oder Gruppenportraits vor ärmlichen Häusern.

So vermitteln sie gesellschaftliche Härte – etwa Szenen von Militärpatrouillen oder drohenden Schuluniformen – aber auch die alltägliche Überlebenskunst: lachende Kinder, gemeinsames Kochen, religiöse Rituale.

Die oftmals unscharfen, körnigen Fotos (ein Stilmittel der 1980er) zeugen von Authentizität, gleichzeitig liegt eine subtile Ästhetik darin: Die Kontraste von Licht und Schatten verstärken die Spannung zwischen offener Freude und verborgener Traurigkeit im Bild.

Wesentlich ist der Beitrag der Kinderfotografinnen.

Ihre Bilder besitzen eine naive Direktheit.

Sie filmten, was sie spontan bewegte – ihren Kunstunterricht im Freien, Alltagsgegenstände, Familienmitglieder in ungewohnten Blickwinkeln.

Dadurch wechselt die Perspektive laufend.

Die Kinderbilder sind dabei kein naiver Kitsch, sondern Teil der erzählerischen Technik: Sie kommentieren Alicias Geschichte, erweitern sie. Etwa könnte ein Foto einer brennenden Kerze oder einer Mutter mit verdecktem Blick Anspielungen auf den „Fluch“ der Familie liefern, ohne dass im Text explizit darauf hingewiesen wird.

Diese Subtilität erzeugt Mehrdeutigkeit.

Insgesamt lässt Magic Eyes durch seine Bildsprache den kindlichen Blick als verbindendes Element zur Bildmetaphorik werden: Das Banale erhält eine märchenhafte Qualität, die reale Not blickt durch die Optik literarischer Allegorie.

© Wendy Ewald, from Magic Eyes (MACK, 2025). Courtesy of the artist and MACK.

Text-Bild-Verschränkung und Vielstimmigkeit

Das Buch folgt keinem eindimensionalen Konzept – stattdessen vereint es Essay, Roman und Bildband.

Ewald nennt es selbst einen „Wirklichkeitsroman“: Geschichtstexte wechseln sich mit Fotografien, Landkarten, Zeichnungen und Illustrationen aus Alicias Lieblingsbüchern ab.

Diese lose Montage wird nie langweilig, weil ständig neue Erzählebenen einfließen.

Mal liest man eine Passage aus Alicias Bericht, dann blättert man weiter und stößt auf Ewalds inszeniertes Foto von bogotischer Stadtrandsiedlung, darauf ein Kinderbild einer Andenlandschaft, daneben eine handschriftliche Notiz eines Lehrers.

Die Stimmen im Buch sind plural.

Die Perspektive wechselt meist zwischen Alicia (der „jungen Protagonistin“) und ihrer Mutter María, gelegentlich melden sich auch Onkel, Bruder oder ein Nachbar zu Wort.

So entsteht eine vielstimmige Familienbiographie.

Technisch gesehen sind die Texte als lebendige Transkripte verfasst – man hört Alicias Sprache und Erzählton heraus.

Ergänzende Bildunterschriften oder kurze erklärende Bildtexte sorgen für Kontext, ohne den Fluss der Erzählung zu unterbrechen.

Ein zentrales Gestaltungsmoment ist, dass Text- und Bildelemente die gleiche Sorgfalt erfahren: Auf manchen Doppelseiten steht ein prägnantes Zitat Alicias großflächig neben einem atmosphärischen Foto, auf anderen Seiten sind die Bilder selbst erklärend genug, sodass auf Worte verzichtet wird.

Das Ergebnis ist eine polyphone Narration.

Leser hören nicht nur eine Stimme, sondern eine Chor aus Erinnerungen.

Diese Mehrstimmigkeit verstärkt die dokumentarische Wirkung, denn sie bricht die Subjektivität einer einzelnen Erinnerung auf.

Gleichzeitig wirkt sie kunstvoll verwoben: Ewald leitete die Sequenzierung offenbar dramaturgisch, so dass die Familie im Laufe des Buches einen inneren Wandel durchmacht (von kindlicher Hilflosigkeit über traumatische Erlebnisse bis hin zu Selbstbehauptung).

Rückblenden, Zeitsprünge und lokale Kontexte (Weihnachtsfeste, Schulalltag, soziale Zeremonien) fügen sich zu einem Kaleidoskop aus Erfahrungen, in dem der Leser quasi mit Alicia heranwächst.

Auffällig ist, dass die Bild-Sequenzierung nicht strikt chronologisch wirkt, sondern eher assoziativ: Ein Foto aus der Hüttenzeit folgt einem Stadtporträt, ein Gruppenbild in der Dorfschule reibt sich an einem Bericht über familiäre Gewalt.

Das Layout assoziiert so Gegenüberstellungen von Unschuld und Bedrohung, Ritual und Alltag.

Kinderperspektive und partizipative Fotografie

© Wendy Ewald, from Magic Eyes (MACK, 2025). Courtesy of the artist and MACK.

Ein Alleinstellungsmerkmal von Magic Eyes ist der „Blick der Kinder“: Die Schüler aus Ráquira trugen aktiv zum Bilderfundus bei.

Sie sind in die Fotowerkstatt eingebunden und lieferten zum Teil Fotos, die Ewald auswählte.

Diese Kinderaufnahmen unterscheiden sich deutlich von Ewalds Bildern. Während Ewald mit der Großformatkamera und bedachter Komposition arbeitete, sind die Schülerbilder spontaner, dichter am unmittelbaren Erleben.

Man sieht zum Beispiel Häuserfassaden mit Graffiti, improvisierte Spielzeuggemälde, markante Porträts von Dorfbewohnern, aber auch fiktive Szenen, die die Kinder inszeniert haben (etwa eine nachgestellte Mutprobe oder eine mythische Gestalt in traditionellen Kleidern).

Diese demokratische Bildsammlung bricht mit der üblichen Dokumentarfotografie, in der eine einzige Autorin die Bilder auswählt.

Hier scheint eine collagierte Subjektivität auf: Die kindlichen Fotografinnen betrachten ihre Welt mit einer Mischung aus Neugier und Phantasie, die allen Bildern innewohnt.

Gelegentlich sind sogar mehrere Kinderfinger zu sehen, die helfen, das Foto zu halten oder zu zeichnen – als Indiz für diesen Zusammenarbeits-Charakter.

Im Kontext der Buchgestaltung wirkt das wie ein Kommentar zum Thema „Blick“: Es sind wirklich magische Augen, die das Geschehen festhalten, denn jeder Fotograf fügt seinen (magischen) Interpretationsrahmen hinzu.

Inhaltlich unterstützen die Kinderfotos die Erzählung, indem sie zusätzliche Facetten einbringen. So kann ein Bild zum gleichen Thema mehrere Deutungen anregen: Ein Foto von Alicia als Kind im Sonntagskleid beim Kirchgang beschreibt einerseits ihre religiöse Prägung, könnte aber auch für Hoffnung und Unschuld stehen.

Ein anderes Kindermotiv zeigt vielleicht moderne Symbole der Popkultur (amerikanische Comicfiguren an Hauswänden) im Kontrast zur traditionellen Umgebung, was die Spannungen zwischen globaler Jugendkultur und lokaler Armut illustriert.

Diese partizipative Fotografie steht für ein politisches Prinzip: den Subjekten Selbst-Bestimmung über ihre Darstellung zu überlassen. Aus Betrachter-Perspektive erzeugt sie Vertrauen: Man spürt weniger Voyeurismus, als vielmehr eine Einladung, die Welt aus den Augen der Protagonistinnen zu sehen.

Kulturelle, historische und politische Dimensionen

© Wendy Ewald, from Magic Eyes (MACK, 2025). Courtesy of the artist and MACK.

Das Andenfotoalbum verortet persönliche Geschichten stets in einem größeren Gefüge.

Historisch ist die Story in den 1980er Jahren angesiedelt, als Kolumbien von Bürgerkrieg, Guerilla- und Drogenkonflikten erschüttert wurde.

Obwohl diese Konflikte selten explizit benannt werden, schwingt ihre Präsenz unter der Oberfläche mit.

Gewalt im Dorf (Brände, Schusswechsel, Militäraufmärsche) gehört zum Hintergrundrauschen, das Alicias persönliche Dramen umgibt.

Indirekt wird auch die Rolle des „Camino“ thematisiert – jener Schleichwege ins Gewerbegebiet Bogotás, die ländliche Jugendliche in armutsgeprägten Slums suchten.

Durch Alicias Erfahrungen in den Hütten von Bogotá in den frühen 90ern erfährt man zudem etwas über die Urbanisierung Kolumbiens und die Flüchtlingsbewegung aus den Andenstädten hinein in die Städte.

Kulturell zeigt sich der starke Einfluss des Kolonialen.

Der katholisch-folkloristische Hintergrund der Region durchzieht die Erzählung.

Alicia nennt sich selbst geboren in einem Haus, das einst eine Kirche war; Marías Glauben an Heilungen durch Kräuter und Amulette spielt eine Rolle; das Gesellschaftsbild wird durch Volksfeste, religiöse Rituale und Aberglauben geprägt.

Der „böse Blick“ (mal de ojo) ist typisch für religiöse Synthesen indianischer und spanischer Traditionen – Fotografie wird auch deshalb als „magisch“ erlebt.

Künstlerisch und politisch leistet Magic Eyes zudem einen Brückenschlag: Obwohl von einer einzelnen Familie berichtet wird, steht die Geschichte exemplarisch für den kollektiven Umgang mit Schuld, Trauma und Hoffnung.

Aspekte wie illegales Kokabusiness in Boyacá (El Valle) oder religiöse Fanatismen werden nur angedeutet, doch Leser, die die Geschichte aus Insider-Perspektive lesen, können sie leicht historisch einordnen.

Über den konkreten Kontext hinaus berührt das Buch universelle Themen.

Ausgrenzung, Rollenbilder der Frau, generativer Zyklus von Gewalt, aber auch Solidarität und Widerstand.

Mag sein, dass Ewald mit Magic Eyes auch autobiografische Ambivalenzen verhandelt – als weiße Intellektuelle, die sich eins mit dem „Eingeborenen“-Mythos umgibt und gleichzeitig Machtgefälle anerkennt.

Das Buch gibt bewusst keine fertigen Antworten, sondern lässt Vieldeutigkeiten stehen: Wer liest, spürt die Zwischentöne zwischen journalistischem Bericht und persönlichem Essay, spürt die Makellosigkeit kindlicher Perspektiven neben der politischen Realität.

Magic Eyes entfaltet seine emotionale Wirkung schleichend, aber dauerhaft.

Leser werden Zeugen einer Welt, die weit entfernt sein mag – und doch durch menschliche Grundfragen direkt anrührt.

Ewald lädt dazu ein, die Schönheit und die Schrecken des Lebens „durch magische Augen“ zu betrachten, wobei nicht die Fotografie im Vordergrund steht, sondern die gelebte Erfahrung.

Die selbstbewusste Stimme Alicias inspiriert Mitgefühl; gleichzeitig rufen die Bildsequenzen stille Reflexion hervor.

Historisch bietet das Buch Einblicke in eine Epoche kolumbianischer Geschichte, die abseits der Schlagzeilen lag.

In pädagogischer und gesellschaftlicher Hinsicht regt Magic Eyes Gespräche an: Über den Platz der Fotografie in fremden Kulturen, über die Rolle von Migranten-Erinnerungen in der zeitgenössischen Kunst und über die Kraft des Erzählens in marginalisierten Gesellschaften.

Magic Eyes ist ein außergewöhnliches Fotobuch, das thematisch und gestalterisch weit über übliche Bildbände hinausgeht.

Es verbindet Reportage und Fiktion, Kindheit und Politik, familiäre Intimität und sozialen Aufbruch.

Magie des Sehens, Härte des Lebens

In Magic Eyes erzählt die US-amerikanische Fotografin Wendy Ewald gemeinsam mit Alicia Vásquez und deren Familie aus Kolumbien eine Geschichte über Magie, Armut und weibliche Stärke.

Das Buch verbindet autobiografische Texte mit Fotografien, die in Kooperation mit Dorfbewohnern und Kindern entstanden. So entsteht ein berührendes Mosaik aus dokumentarischer und partizipativer Fotografie, das den Blick auf kollektive Erinnerung und Selbstrepräsentation lenkt.

Gestalterisch überzeugt Magic Eyes durch seine ruhige, klare Form und das Gleichgewicht zwischen Wort und Bild. Es ist zugleich ein sozialdokumentarisches Projekt, ein Lehrstück in Ethik der Fotografie und ein poetischer Roman aus der Wirklichkeit.

Ein außergewöhnliches Fotobuch, das zeigt, wie Fotografie als gemeinschaftlicher Akt funktionieren kann – ein Werk über Sehen, Erzählen und Würde.

Das könnte dich auch interessieren

Unterstützung für “Abenteuer Reportagefotografie”

*Bei einigen der Links auf dieser Website handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Wenn du die verlinkten Produkte kaufst, nachdem du auf den Link geklickt hast, erhalte ich eine kleine Provision direkt vom Händler dafür. Du zahlst bei deinem Einkauf nicht mehr als sonst, hilfst mir aber dabei, diese Webseite für dich weiter zu betreiben. Ich freue mich, wenn ich dir Inspiration für deine Kamera-Abenteuer biete.

Falls du Danke sagen möchtest, kannst du mir per PayPal eine Spende zukommen lassen. Oder du schaust auf meiner Amazon-Wunschliste vorbei. Dort habe ich Dinge hinterlegt, mit denen du mir eine Riesenfreude machen würdest.

Herzlichen Dank für deine Unterstützung!