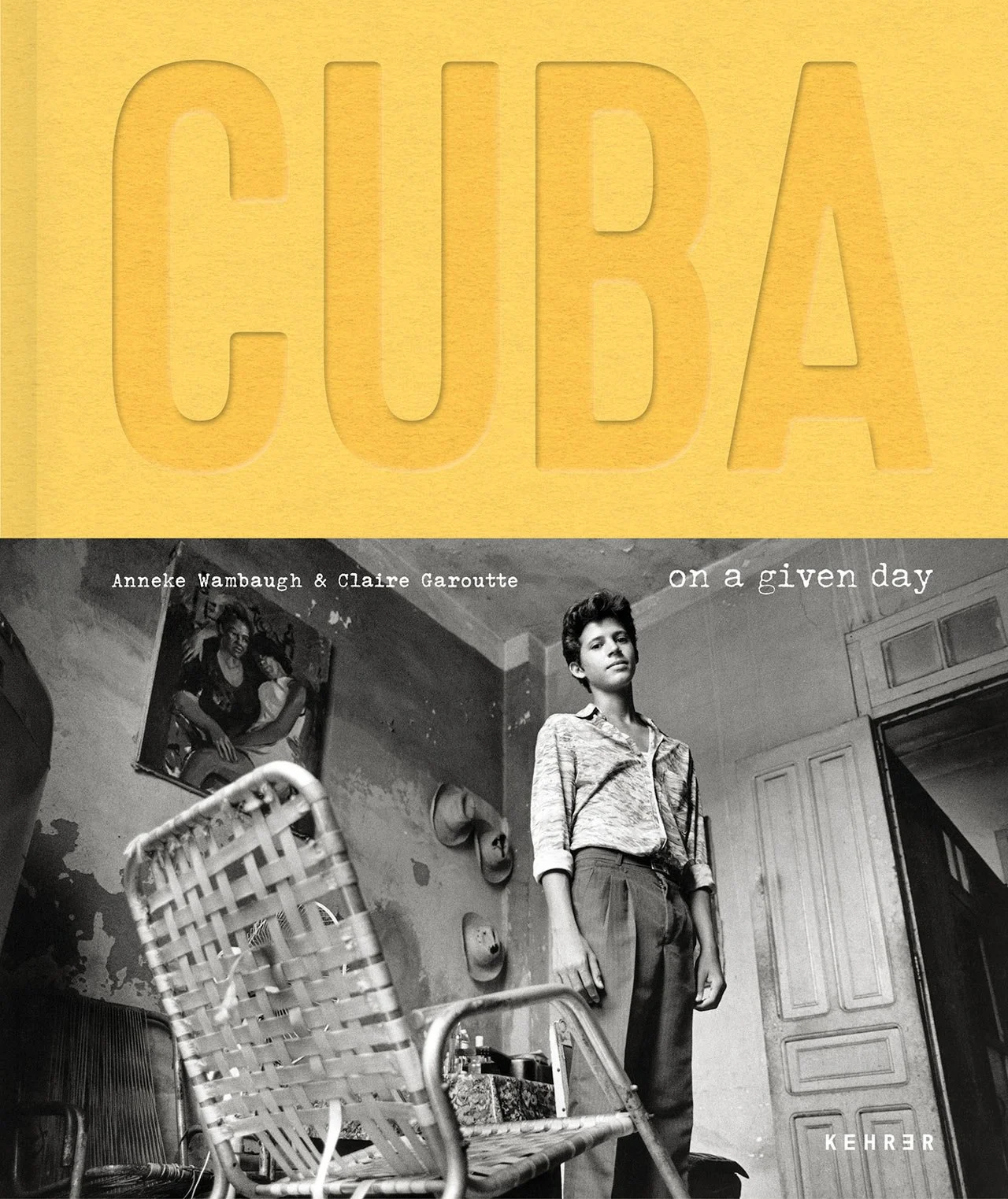

Cuba – On A Given Day: Ein stilles Porträt des kubanischen Alltags

Isla Granma, Santiago de Cuba © Anneke Wambaugh

Kuba ist eines der meistfotografierten Länder der Welt – ein Sehnsuchtsort voller Kontraste, Mythen und Klischees. Die Kamera sucht dort oft das Offensichtliche: Oldtimer, zerfallende Kolonialarchitektur, Zigarrenrauch und karibisches Flair. Umso bemerkenswerter ist es, wenn ein Fotobuch einen anderen Weg wählt. „Cuba – On A Given Day“* von Claire Garoutte und Anneke Wambaugh, erschienen im Kehrer Verlag, verweigert sich bewusst der großen Geste und entscheidet sich stattdessen für einen Blick, der bleibt – und nicht nur registriert.

Das Buch ist das Ergebnis eines langfristigen, gemeinsamen Projekts zweier Künstlerinnen, die Kuba nicht als Projektionsfläche, sondern als realen Lebensraum ernst nehmen. Über viele Jahre hinweg haben sie das Land bereist, sich Zeit genommen, Beziehungen aufgebaut und Erfahrungen gesammelt. Entstanden ist ein Buch, das Alltag und Spiritualität, Körperlichkeit und Würde, Fragilität und Kraft in Schwarzweißbildern festhält.

Schon der Titel „On A Given Day“ deutet darauf hin, dass es hier nicht um das Außergewöhnliche geht, sondern um das scheinbar Zufällige, das Flüchtige, das ganz Normale. Das Buch zeigt keinen großen historischen Moment, keine politische Wende, kein Ereignis – sondern fragt: Was sieht man, wenn man sich einlässt? Was erzählt ein gewöhnlicher Tag über ein Land, seine Bewohner, seine sozialen Strukturen, seine kulturellen Spannungen?

Dabei geht es den Autorinnen nicht darum, Kuba zu „erklären“, sondern darum, zuzuhören – mit Kamera und Notizbuch. Es ist diese Haltung, die das Buch so besonders macht: eine dokumentarische Annäherung, die das Vertrauen der Porträtierten nicht voraussetzt, sondern sich erarbeitet. Der Ton ist leise, aber deutlich. Wer bereit ist, sich darauf einzulassen, wird mit einem facettenreichen, sensiblen Porträt belohnt, das sich jedem schnellen Urteil entzieht.

Inhalt & Konzept: Ein Land in Schichten

„Cuba – On A Given Day“* ist kein klassischer Reisebildband und auch kein journalistisches Dossier. Es ist ein hybrides Werk, das sich zwischen Fotografie, Ethnografie und poetischer Erkundung bewegt. Was die beiden Künstlerinnen Claire Garoutte und Anneke Wambaugh verbindet, ist der Versuch, ein komplexes Land nicht durch Behauptungen zu beschreiben, sondern durch aufmerksames Beobachten. Ihre Methode ist prozesshaft, ihre Haltung zurückgenommen, beinahe meditativ.

Im Zentrum stehen Menschen – nicht als Motive, sondern als Subjekte. Es sind Gesichter, Körperhaltungen, Gesten, Räume. Frauen beim Kochen, Kinder im Spiel, Gläubige bei religiösen Riten, alte Männer auf Plastikstühlen, Straßenhändlerinnen, Tänzerinnen, Wartende. Es sind keine spektakulären Szenen, sondern alltägliche, fragile Momente – wie zufällig beobachtet, und doch mit spürbarer Nähe und Respekt eingefangen. Die Bilder zeigen, was passiert, wenn man lange genug hinsieht: das Leben selbst, in all seinen Schattierungen.

Das Konzept des Buches ist dabei weder chronologisch noch thematisch rigide gegliedert. Es ist assoziativ, fast schon musikalisch komponiert. Wiederkehrende Motive – etwa Innenräume, religiöse Objekte, Blicke in die Kamera oder auf den Boden – schaffen Zusammenhalt. Gleichzeitig gibt es Brüche, Leerstellen, Wechsel im Rhythmus. Das Buch gleicht eher einer Sammlung von Momentaufnahmen als einer linearen Erzählung – und genau darin liegt seine Stärke.

„An einem beliebigen Tag“, so ließe sich der Titel wörtlich übersetzen, kann vieles passieren – oder auch nichts.

Diese Offenheit prägt das ganze Buch. Es behauptet keine Vollständigkeit, sondern zeigt eine Perspektive. Die Auswahl der Bilder und Texte folgt keinem didaktischen Plan, sondern einer Haltung: aufmerksam sein, präsent bleiben, nicht vorschnell urteilen. Dadurch wird „Cuba – On A Given Day“* zu einem Bild-Essay über Wahrnehmung – und über das Verhältnis zwischen Beobachter und Beobachtetem.

Bildsprache & Fotografie: Beobachten statt behaupten

Claire Garouttes und Anneke Wambaughs fotografischer Ansatz ist zurückhaltend und zugleich durchdrungen von Konzentration. Ihre Bilder verzichten auf Spektakel. Keine dramatischen Kontraste, keine bewusst inszenierten Sujets, keine ikonischen Blickfänger. Stattdessen eine stille, dichte Beobachtung des Alltags – von Momenten, die leicht übersehen werden könnten, weil sie weder laut noch besonders sind. Doch gerade in dieser Zurücknahme liegt die Kraft der Fotografie.

Formal bewegen sich die beiden Fotografinnen im Feld der klassischen Schwarzweiß-Dokumentarfotografie – allerdings ohne nostalgischen Gestus. Ihre Bilder sind klar komponiert, oft mit zentralen Perspektiven, starkem Bezug zu Linien und Raumachsen. Türen, Gitter, Vorhänge, Mauern – sie rahmen die Szenen oder unterteilen sie subtil. Viele Aufnahmen wirken wie beiläufig entstanden, sind aber spürbar durchdacht. Die Nähe zur Street Photography ist dabei offensichtlich, aber der Ton ist ruhiger, intimer. Es geht nicht um den entscheidenden Moment im Cartier-Bresson’schen Sinne, sondern um das geteilte Verweilen.

Garoutte und Wambaughs fotografieren meist aus Augenhöhe – und vermeiden dabei jede Form von Voyeurismus. Ihre Kameras sind präsent, aber nie dominant. Die Menschen, denen sie begegnen, schauen manchmal direkt ins Objektiv, manchmal nicht. Doch in beiden Fällen spürt man: Sie sind sich der Kamera bewusst, aber nicht ihr ausgeliefert. Es ist diese Balance zwischen Nähe und Distanz, die die Aufnahmen so besonders macht. Man sieht die Würde der Dargestellten – unabhängig von Kontext, Kleidung oder sozialem Status.

Technisch ist vieles unaufgeregt gehalten: mittlere Brennweiten, natürliche Lichtverhältnisse, keine auffälligen Effekte. Die Schwarzweiß-Tonung ist zurückhaltend, mit weichen Grauverläufen und wenig Härte in den Kontrasten. Man spürt die Körnung, die analoge Herkunft – oder zumindest eine digitale Annäherung an sie. Dadurch entstehen Bilder, die sich dem schnellen Konsum entziehen. Sie fordern, dass man hinschaut – und aushält, was man sieht: eine betende Frau im Halbschatten, ein leerer Stuhl in einer Küche, ein abgenutzter Fliesenboden.

Bemerkenswert ist der Umgang mit Raum. Viele Aufnahmen spielen mit Übergängen – von innen nach außen, von Licht zu Dunkelheit, von Intimität zu Öffentlichkeit. Fenster und Türöffnungen strukturieren die Bildräume und erzählen dabei auch von Grenzen, Schwellen, Durchlässigkeit. Kuba erscheint hier nicht als pittoreskes Reiseziel, sondern als durchlebter Raum, in dem Geschichte, Spiritualität und Alltag ineinandergreifen.

Einige Bilder zeigen religiöse Zeremonien: afrokaribische Rituale, Altäre, Trancezustände. Doch auch hier bleibt der Blick respektvoll und nicht-exotisierend. Es wird keine „fremde Kultur“ dokumentiert, sondern einen spirituellen Alltag, der Teil des sozialen Gefüges ist – ohne Folklore, ohne Spektakel.

In der Gesamtschau entsteht ein fotografisches Porträt, das nicht auf das einzelne Bild setzt, sondern auf die Verdichtung durch Wiederholung, Variation, Kontraste. Das visuelle Material ist wie eine Partitur komponiert: leise Passagen, abrupte Schnitte, Nachklänge. Die Fotografie ist keine Antwort – sie ist eine Frage. Und genau das macht sie so stark.

Kontextualisierung & Einordnung: Jenseits der Kuba-Klischees

Wer Kuba fotografiert, tritt in einen dichten Bildraum ein – aufgeladen durch Jahrzehnte visueller Stereotypen. Seit den 1950er-Jahren prägen Bilder von Revolutionären, US-amerikanischen Straßenzügen vergangener Zeiten, abblätternder Pracht und improvisierter Lebensfreude das kollektive visuelle Gedächtnis.

Viele Fotobücher über Kuba bedienen diese Ikonografie: bunt, laut, tropisch, widersprüchlich. „Cuba – On A Given Day“ hebt sich davon ab – nicht durch Provokation, sondern durch eine wohltuende Weigerung, auf das Erwartbare einzuzahlen.

Claire Garoutte und Anneke Wambaugh liefern kein touristisches Kuba, kein exotisches Kuba, kein revolutionär-romantisiertes Kuba.

Stattdessen zeigen sie ein Land, das in seinen Widersprüchen ernst genommen wird. Ihre Perspektive ist weder voyeuristisch noch analytisch-kalt, sondern geprägt von einer ethnografisch-sensiblen Haltung: teilnehmend, aber nicht vereinnahmend. Diese Form der dokumentarischen Nähe ist im zeitgenössischen Fotojournalismus selten – und gerade deshalb von großer Relevanz.

Im fotografischen Kosmos lässt sich das Buch eher in die Nähe von Arbeiten stellen, wie sie z. B. Susan Meiselas, Mary Ellen Mark oder Rebecca Norris Webb verfolgen – Fotografinnen, die sich nicht mit schnellen Eindrücken zufriedengeben, sondern über Jahre hinweg Beziehungen zu Orten und Menschen aufbauen, mit offenen Fragen arbeiten und das Fragmentarische nicht als Mangel, sondern als Methode begreifen. In diesem Sinne steht „Cuba – On A Given Day“ auch in der Tradition einer dokumentarischen Praxis, die von Empathie, Zweifel und Präsenz lebt – und sich nicht über technische Perfektion oder spektakuläre Motive definiert.

Auch im eigenen Werk von Claire Garoutte bildet das Kuba-Projekt keine Ausnahme, sondern eine Fortsetzung ihrer langjährigen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und spirituellen Themen. Frühere Arbeiten wie “In the Shadow of Power” oder “Matter of Trust” beschäftigten sich mit sozialen Spannungsfeldern, Machtverhältnissen, Ritualen und der Frage, wie Fotografie als visuelle Ethik funktionieren kann. „Cuba – On A Given Day“ ist in diesem Zusammenhang ein besonders gelungenes Beispiel für Garouttes konsequente Methodik: beobachten, zuhören, Beziehungen zulassen, nicht vorschnell erzählen.

Auch aus medienkultureller Perspektive ist das Buch interessant: In einer Zeit, in der visuelle Reize schnell konsumiert werden, setzt es auf Langsamkeit. Es widersetzt sich der Taktung sozialer Medien, in denen Kuba oft als visuelle Kulisse funktioniert. Stattdessen stellt es das Sehen selbst infrage. Es erinnert daran, dass jede fotografische Geste immer auch eine Form der Beziehung ist – zur Welt, zu Menschen, zu Geschichte.

Nicht zuletzt ist das Buch auch ein leiser Kommentar zur Rolle der westlichen Beobachter. Beide Künstlerinnen stammen aus den USA – einem Land, das in der Geschichte Kubas eine prägende, oft problematische Rolle gespielt hat. Doch „Cuba – On A Given Day“ geht diesen Weg mit Selbstreflexion. Es ist ein Buch, das nicht nur auf ein anderes Land schaut, sondern auch auf das eigene Sehen – und damit auf die Ethik des Dokumentarischen selbst.

In dieser Kombination – zwischen fotografischer Zurückhaltung, essayistischer Tiefe und gestalterischer Klarheit – gelingt dem Buch eine eigenständige, überzeugende Position. Es nimmt den Leser nicht mit auf eine Entdeckungsreise, sondern lädt dazu ein, still zu sitzen – und zu beobachten, was an einem beliebigen Tag geschehen kann.

Fazit: Ein stilles, tiefes Buch

„Cuba – On A Given Day“ ist ein Buch, das sich der schnellen Lektüre entzieht.

Es will nicht beeindrucken, sondern berühren. Wer auf plakative Kontraste, erzählerische Höhepunkte oder visuelle Überwältigung hofft, wird hier nicht fündig. Doch wer bereit ist, sich auf das langsame Sehen einzulassen, wird mit einem Werk belohnt, das nachhaltig wirkt – leise, aber eindringlich.

Garoutte und Wambaugh gelingt ein seltenes Kunststück: Sie dokumentieren, ohne zu erklären. Sie erzählen, ohne zu bewerten. Sie zeigen, ohne zu entblößen.

Das Buch folgt keinem linearen Narrativ, sondern entfaltet sich als visuelles und textliches Gewebe aus Eindrücken, Beobachtungen, Momenten. Gerade weil es sich einer eindeutigen Botschaft verweigert, eröffnet es Raum für eigene Gedanken und Empfindungen – für ein Nachdenken über Alltag, Würde, Spiritualität, Körper, Raum, Blick.

Es ist ein zutiefst respektvolles Buch – nicht nur gegenüber seinen Protagonisten, sondern auch gegenüber dem Leser. Es belehrt nicht, sondern lädt ein. Es setzt auf Vertrauen: dass die Betrachterin, der Leser bereit ist, sich Zeit zu nehmen. Im besten Sinne ist es ein dialogisches Werk. Die Bilder sprechen, die Texte antworten – oder umgekehrt. Und in der Stille dazwischen entsteht etwas Drittes: Erfahrung.

Empfehlenswert ist dieses Buch für alle, die sich für dokumentarische Fotografie jenseits des Spektakels interessieren. Für Leser, die sich auf ein anderes Kuba einlassen wollen – nicht als Ort der Projektion, sondern als vielstimmige, widersprüchliche Realität. Und für jene, die die Poesie im Alltäglichen suchen – in Blicken, Bewegungen, Zwischenräumen.

Es ist kein Buch, das Antworten gibt. Aber es stellt die richtigen Fragen. Und das ist vielleicht das Wichtigste, was ein Fotobuch leisten kann.

“Cuba On A Given Day” von Anneke Wambaugh & Claire Garoutte

„Cuba – On A Given Day“* ist das Ergebnis einer jahrelangen, behutsamen Annäherung der beiden US-amerikanischen Fotografinnen Claire Garoutte und Anneke Wambaugh an das Leben in Kuba.

Der Bildband versammelt Schwarzweiß-Fotografien, die den Alltag jenseits touristischer oder politischer Klischees zeigen. Statt auf ikonische Motive oder spektakuläre Ereignisse zu setzen, richten die beiden ihren Blick auf das Gewöhnliche: Begegnungen auf der Straße, Momente in privaten Räumen, religiöse Rituale und stille Beobachtungen im Dazwischen.

Garoutte und Wambaugh arbeiten hier als visuelle Erzählerinnen. Ihre Fotografien sind formal präzise, aber unaufdringlich, mit einem feinen Gespür für Licht, Raum und Gesten.

Das könnte dich auch interessieren

Unterstützung für “Abenteuer Reportagefotografie”

*Bei einigen der Links auf dieser Website handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Wenn du die verlinkten Produkte kaufst, nachdem du auf den Link geklickt hast, erhalte ich eine kleine Provision direkt vom Händler dafür. Du zahlst bei deinem Einkauf nicht mehr als sonst, hilfst mir aber dabei, diese Webseite für dich weiter zu betreiben. Ich freue mich, wenn ich dir Inspiration für deine Kamera-Abenteuer biete.

Falls du Danke sagen möchtest, kannst du mir per PayPal eine Spende zukommen lassen. Oder du schaust auf meiner Amazon-Wunschliste vorbei. Dort habe ich Dinge hinterlegt, mit denen du mir eine Riesenfreude machen würdest.

Herzlichen Dank für deine Unterstützung!